5,000本以上のゲーム広告動画を作ってきて、何度も思い知らされてきたことがあります。

マーケティングの世界で、最後にユーザーの心を動かすのはクリエイティブである、ということです。

広告の配信設計やターゲティングがいくら完璧でも、画面に映る数秒の動画や1枚の静止画で「面白そう」と思ってもらえなければ、そこから先には進みません。どんなに優れたマーケティング戦略も、その瞬間の伝え方で結果が変わってしまいます。だからこそ私は、クリエイティブが最後の勝負を決める領域だと考えています。

今、多くのゲーム会社の経営者やマーケティング責任者が「クリエイティブチームをどう持つべきか」「そもそも社内に作るべきか」と悩んでいます。クリエイティブチームづくりは、企業ごとに文化も規模も違うため、どう進めれば良いのか迷う領域でもあるのです。

そこで本記事では、私が事業責任者兼クリエイティブ・ディレクターとして、現場で培ってきた知見と実践例をもとに、クリエイティブチームの作り方〜メリット・デメリット〜設計のポイント〜実例まで、実用的な視点で整理してお伝えします。

クリエイティブの定義

ユーザーの心を動かす最初の接点。

それが、ここでいう「クリエイティブ」です。本記事では特に、デジタル広告やSNSマーケティングで活用する「動画」と「静止画」を対象としています。

広告バナーやSNS投稿用の画像、配信広告用の動画素材など、ユーザーがスマホやPCの画面で直接目にし、感情が動くきっかけとなる表現をクリエイティブと呼びます。クリエイティブの差はそのまま、広告の成果につながります。

良いクリエイティブチームとは

チーム作りはうまくいっている会社とそうでない会社の差が激しい領域でもあります。良いクリエイティブチームは、単に「デザインがうまい人たちの集まり」ではありません。

これまで5,000本以上のゲーム動画を作ってきた中で感じるのは、成果を出すチームには必ず「目的」と「言葉」があるということです。

「この動画は、どんな行動を引き出すためにあるのか」

「ユーザーにどんな感情を持ってもらいたいのか」

「ゲームのどの魅力をどう届けるべきなのか」

こうした“目的”を言語化し、チーム全体で共有・共通認識として持てているかどうか。 これが、成果を出すクリエイティブチームと、そうでないチームの大きな違いです。

逆に、良くある「なんとなく映える」「今っぽい」を目指してしまうチームは、表面的な完成度だけを追ってしまい、結果に繋がらないことが多いです。

良いチームが目指しているのはきれいな見た目ではなく、クリエイティブの目的を果たすこと=成果です。

一般的なチームとの違い

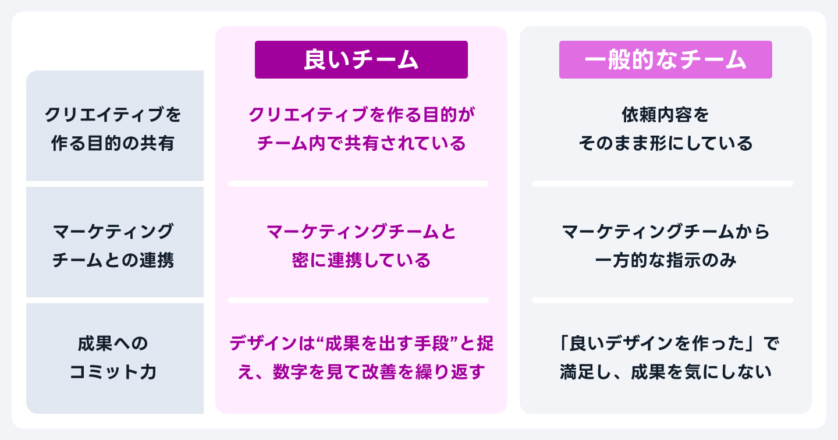

成果を出すクリエイティブチームには、「クリエイティブを作る目的の共有」「マーケティングチームとの連携」「成果へのコミット力」という3つの柱があります。

一方で、一般的なチームではこれらが部分的・受け身にとどまっていることが多く、結果的にクリエイティブの改善が属人的になったり、マーケティングの方針にただ従うだけになったりしてしまいます。

特に大きな違いは、「クリエイティブチーム自体がマーケティングの視点を持っているかどうか」です。

マーケティング担当者がどれだけ優秀でも、クリエイティブチームが“ただ作るだけ”のスタンスでは、改善のスピードも打ち手の幅も限られてしまいます。

以下の表に、両者の特徴をまとめました。

このように、マーケティング視点を持っているかどうかが、両者の差を決定的にしています。

「良いクリエイティブ」は、単にうまく作られたものではなく、意図が伝わり、目的を果たせるものであるべきなのです。

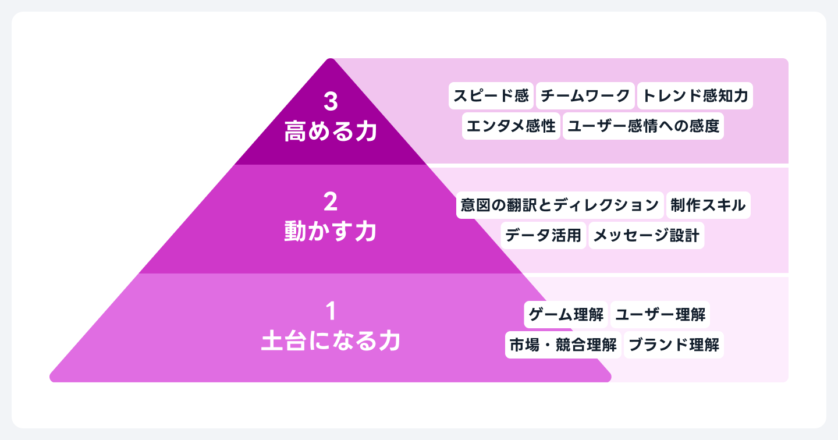

良いクリエイティブチームに必要な3つの力

成果を出すクリエイティブチームには、スキルにもちゃんと「階層」があります。単に「作れる人」が揃っているだけでは足りず、チームとしてどんな力を持っているかが大きな差を生みます。

私は次の3つの力がチームの強さを大きく左右すると考えています。

① 土台になる力

ゲームを深く理解し、ユーザーの心に共感できる力。

- ゲーム理解

- ユーザー理解

- 市場理解/競合理解

- ブランド・世界観理解

② 動かす力

マーケティングチームと連動し、結果を出すためにクリエイティブを動かす力。

- 意図の翻訳とディレクション力

- 制作スキル(動画・静止画)

- データを読み、改善に活かす力

- 伝えるべき「メッセージ」を設計する力

③ 高める力

チームのスピードと質を引き上げ、価値を生み出す力。

- スピード感

- チームワーク/巻き込み力

- トレンド感知力

- エンタメ感性/ユーザー感情への感度

3つの力の理想的なバランス

この3つは“同じ比重”ではありません。チームとしての出力に直結するのは「土台になる力」です。

以下は、あくまで目安ですが、私の感覚ではこのくらいの比率で設計するとうまくいくことが多いです。

- 土台になる力:50%

- 動かす力:35%

- 高める力:15%

この割合をピラミッド型でイメージするとわかりやすいかと思います。

クリエイティブチームの役割

クリエイティブチームは、ただデザインや映像を作る制作担当ではありません。むしろ、ユーザーの感情を動かし、購買・継続の行動を引き出す、戦略の一翼を担う存在です。

私が考えるクリエイティブチームの役割は次の4つです。

- 認知〜購買プロセスにおける「心を動かす表現」を担う

- マーケティングチームと連携してPDCAを高速に回す

- ユーザー理解と訴求ポイントをチーム内で深めていく

- ブランド価値や世界観の一貫性を守る

制作だけを行う作業チームと、これらの役割を担う戦略チームでは、 長期的に見たときの貢献度も、社内での存在感も、まったく異なります。だからこそ、「何を果たすチームなのか」を最初から明確に定義することが、クリエイティブチーム設計の第一歩なのです。

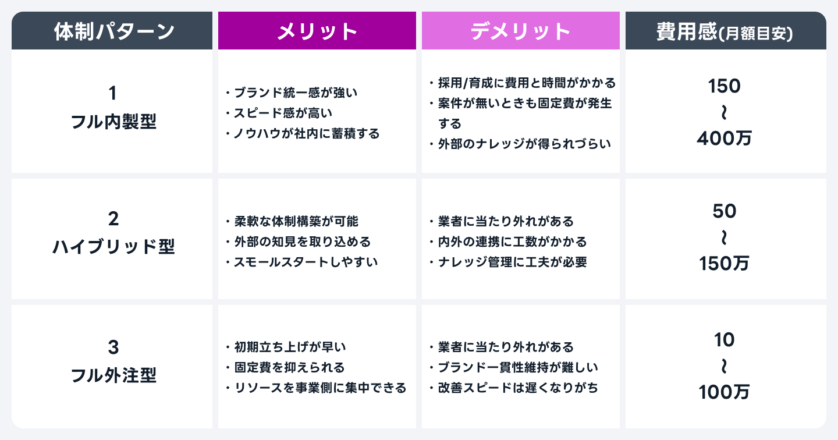

どんな体制が考えられるのか

クリエイティブチームの体制を考える際には「どこまで自社でやるのか?どこを外に出すのか?」という設計が重要です。この整理が曖昧なまま走ると、費用も、ナレッジも、クオリティも中途半端になってしまいます。

私はクリエイティブチームの体制を、次の3つのパターンで整理しています。

① フル内製型:自社に専任の制作チームを持つ。

ブランド一貫性やスピードを重視したい時に有効。制作量が多い・改善スピードを上げたいときはこれを目指すべきですが、採用や育成のコスト・リードタイムがかかるため、慎重な設計が必要です。

② ハイブリッド型:社内チーム+外部パートナーを活用する。

まずはこの形が現実的です。柔軟性が高く、外部の知見を取り込みつつ、自社にノウハウも蓄積できるため、初めてクリエイティブチームの体制を考えるなら、まずこの形からスタートするのがおすすめです。

③ フル外注型:すべての制作を外部に出す。

制作本数が少ない/まずはスピード優先/リソースがないといった場合に有効です。

ただし外注依存になりやすく、ブランド一貫性の維持が課題になるため、将来的な体制移行を見据えて進めるのが良いでしょう。

体制別のメリット・デメリットと費用(比較)

体制ごとにどんな強みがあり、どんなリスクやコストが伴うのかを一目で比較できる表を整理しました。自社のフェーズやリソース状況に応じて、設計の参考にしてみてください。

費用感のざっくり目安

① フル内製型。

→ 月150〜400万規模(人件費中心)

→ 最初に採用コストもかかる(採用・教育)

② ハイブリッド型:社内チーム+外部パートナーを活用する。

→ 月50〜150万程度からスタート可(制作本数により変動)

→ 内製は小さく持ちつつ、必要な制作は外に出す柔軟な形

③ フル外注型:すべての制作を外部に出す。

→ 月10〜100万程度(制作本数次第)

→ 固定費は小さめ。まず早くやりたい場合はここからでもOK

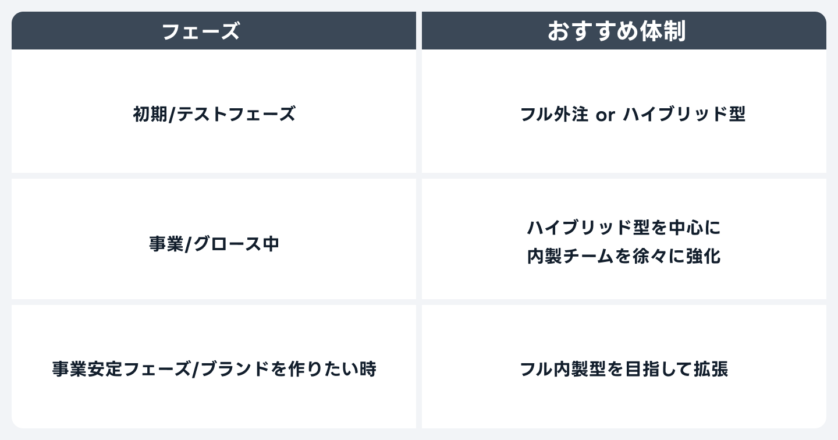

フェーズ別おすすめ体制

ハイブリッド型からスタートして徐々に内製化を進めると成功しやすいです。いきなりフル内製化に走るのは失敗リスクが高いため、段階的な設計と学びの蓄積を意識して進めることをおすすめします。

なお、どの体制が正解というわけではありません。事業フェーズや制作量、社内のリソース状況に応じて「いま最適な体制」を選び、柔軟にアップデートしていく姿勢が重要です。

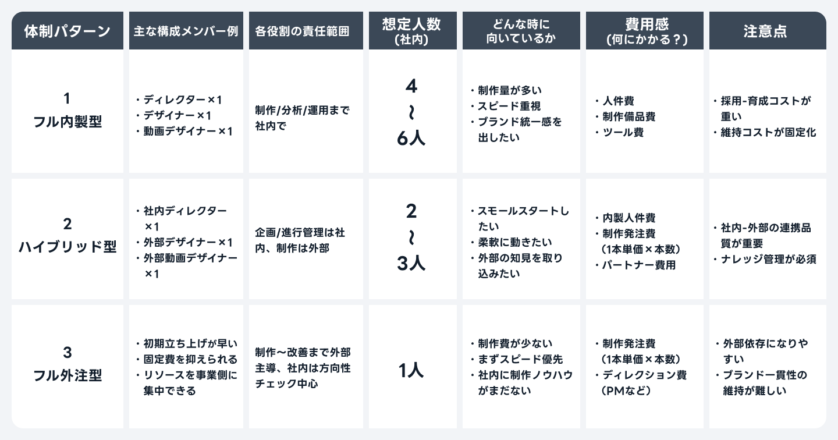

体制別整理

クリエイティブチームの作り方と運用のポイント

クリエイティブチーム作りは、一気に完璧なものを目指すのではなく、段階的に育てていくものだと私は考えています。ここからは、私が実践の中で感じてきたチーム作りの進め方と、運用上の注意点についてお伝えします。

小さな核からスタートする

はじめから大規模な内製チームを作ろうとするのは、実はあまりおすすめできません。大きなチームを一気に作ると、体制が未成熟なまま組織だけが膨らみ、逆に機能しなくなることが多いからです。

まずはディレクターとデザイナー1〜2名程度の小さな核を作りましょう。この少数精鋭のチームが、マーケティングチームとの密な連携の中でスピードと学びのサイクルを回していける状態を作ることが先決です。

何よりも「学習できるチーム」に育てること。 それが長期的に強いチームに育つ鍵になります。

マーケティングチームとワンチーム体制を作る

どんなに良いクリエイティブを作っても、それがマーケティング戦略と噛み合っていなければ事業成果は出ません。重要なのは、マーケティングとクリエイティブが「ワンチーム」として動く体制を作ることです。例えば、毎週マーケティング側と振り返りの場を持ち、数字を元に一緒に改善案を考えるなど、マーケティングとの連携を重視しましょう。

この文化が定着すると、クリエイティブが事業にどう貢献しているのかをチーム全員が自分ごととして考えられるようになり、これが強いチームへの土台になります。

データ分析とナレッジを蓄積する

クリエイティブチームの価値は作ることだけではありません。作ったものから何を学び、次にどう活かすか、ここに価値が生まれます。

制作→データ確認→改善→再制作というループを高速で回し、得られた知見はナレッジとしてチーム内で共有していきましょう。外部パートナーと組んでいる場合でも、データはできる限りオープンにし、チーム全体での学びにつなげることが大切です。

ナレッジが蓄積されていくと、やがてチームの「型」ができてきます。ここでいう「型」とは、単なる制作フローやテンプレートではなく、下記のような経験知とデータが融合した「勝ち筋の再現性」です。

- どんな目的のときに、どんな訴求軸を選ぶべきか

- このゲームジャンルなら、最初の1秒はこう始めるべき

- CVRが高かった表現とその背景(なぜ刺さったのか)

- 素材構成・演出・テロップの“勝ちパターン”

この型を持つことで、以下のようなメリットが生まれます。

- 新メンバーや外部メンバーとの連携がスムーズになる

- PDCAの精度が上がり、改善スピードが加速する

- 多数の案件に対応しやすくなり、スケーラビリティが高まる

- 主観ではなく、客観的な判断軸で意思決定ができる

つまり、型とはチームの地力を高めるための「共通言語」であり、「仕組み化された強さ」と言えます。

チーム作りで重要なポイント

まず採用基準は絶対に妥協しないことが重要です。「デザインがうまい」だけで採ってしまうと、チームが数字や事業成果に弱い文化になりやすいため、事業貢献への意識が高い人材を意識的に採用すべきです。

また、チームが数字に弱くならないようにすることも重要です。数字を見ることを「マーケティングの仕事」と分けず、クリエイティブ側も数字で成果を語れる文化を作りましょう。

まとめ

近年、ゲームマーケティングにおけるクリエイティブの重要性はますます高まっています。どんな広告でも最後にユーザーの心を動かすのは「クリエイティブ」だからです。今回は、そんなクリエイティブを支えるチーム作りについて、私なりの視点と経験をもとに整理してお届けしました。

クリエイティブチーム作りは、一気に完璧なものを目指すものではありません。小さな核からスタートし、学び、育てていくプロセスそのものが、結果としてチームを強くしていきます。

Mr.GAMEHITでは、ゲームの本質を深く理解したメンバーが、動画・静止画クリエイティブの制作からマーケティング支援まで一貫してサポートしています。

これからチーム作りに取り組む方にも、すでに取り組んでいる方にも、少しでもヒントとなる部分があれば嬉しいです。

もしクリエイティブチームの作り方や、ゲーム広告のクリエイティブ制作などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

今後も良い事例や、参考になりそうなテーマについて執筆していきますので、ぜひお楽しみに!