コロナ特需の巣ごもり需要によって急成長したと言われるゲーム市場はその後も成長し、世界中にゲームプレイヤーを増やし続けています。

以前も「ゲームを取り巻く社会トレンド」と題してコロナ禍のゲーム市場について取り上げましたが、今回はモバイルゲームにフォーカスし、市場やトレンド、広告戦略について解説していきます。

目次

近年のモバイルゲーム市場規模

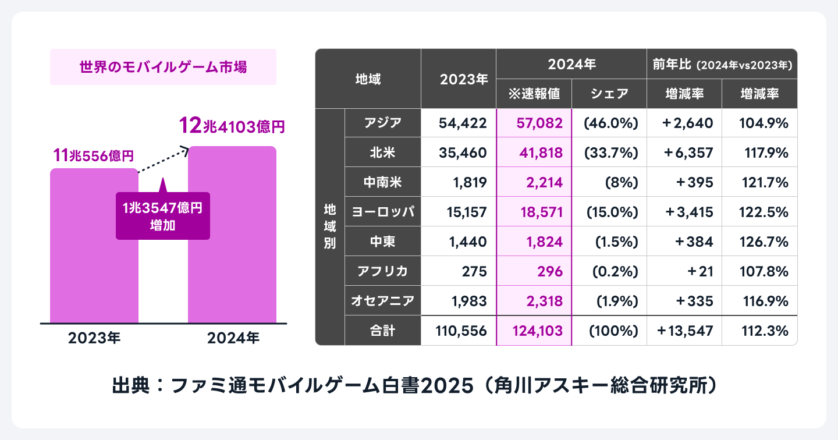

Sensor Tower監修の『ファミ通モバイルゲーム白書2025』によると、世界全体の2024年モバイルゲーム市場規模は12兆4,103億円で、2023年に比べて1兆3,547億円増加しています。最もシェアが大きいのはアジア地域なのですが、実はアジア地域の成長率はさほど高くなく、2024年のモバイルゲーム市場拡大に寄与しているのはアメリカやヨーロッパ、中東、オセアニアといった地域です。

2027年には世界のモバイルゲーム収益は1,000億ドルを超えると予想されており、引き続き成長が見込まれる市場ではありますが、2024年上半期、円安によって日本のモバイルゲーム収益はドル換算で前年同期比17%減の53億ドルとなりました。

モバイルゲームの新規広告主が毎月増加

モバイルゲーム市場が拡大するにつれて、広告の競争も激化しています。SocialPetaによると、2025年上半期、世界のモバイルゲーム広告においては月平均6,900人の新規広告主が市場に参入しており、平均81%以上の広告主が新規クリエイティブを毎月リリースしています。

IAP収益とダウンロード数

最もIAP収益(アプリ内課金収益)が伸びたのは欧米であり、その他の地域も伸びていますが、アジアはドル高の影響を受け、唯一減少した市場となりました。

2024年モバイルゲーム市場におけるIAP収益は809億ドルで、これは前年比4%の増加ですが、ダウンロード数は6%減の496億となっています。これは急成長した市場が落ち着いてきたためであると考えられます。

カジュアルゲームが人気

シミュレーションやパズルゲームは引き続き人気のジャンルですが、近年、注目すべきはカジュアルゲームの躍進です。

モバイルゲームは難易度や課金傾向によって主に「カジュアル」「ミッドコア」「ハードコア」の3種類に分けられ、それぞれ下記のような特徴があります。

カジュアル:誰でもすぐ遊べる、1プレイ1-5分、無課金でも楽しめる

ミッドコア:ある程度の習熟が必要、1プレイ10-30分、課金で有利になる

ハードコア:高い技術や知識が必要、長時間プレイ前提、競技性が高い

カジュアルゲームをさらにシンプルにしたハイパーカジュアルゲームが生まれ、そこからハイパーカジュアルとミッドコアゲームの要素をミックスした「ハイブリッドカジュアルゲーム」というジャンルが生まれました。

ハイブリッドカジュアルゲームは、ダウンロード数こそ伸びなかったものの、IAP(アプリ内課金)収益が前年に比べて37%増加しています。これは、ハイブリッドカジュアルゲームの収益化戦略によるものです。

従来のハイパーカジュアルは広告収益のみに依存していましたが、ハイブリッドカジュアルは進行要素があることでIAPも狙えるため、ハイパーカジュアルよりも収益性が向上しているゲームと言えます。

世界最高のIAP収益を獲得した『MONOPOLY GO!』はサイコロを振るだけの簡単操作という点では従来のカジュアルゲームと同じですが、街づくり、コレクション、イベント要素を追加することで年間10億ドル以上の収益を達成しています。

日本のモバイルゲーム市場

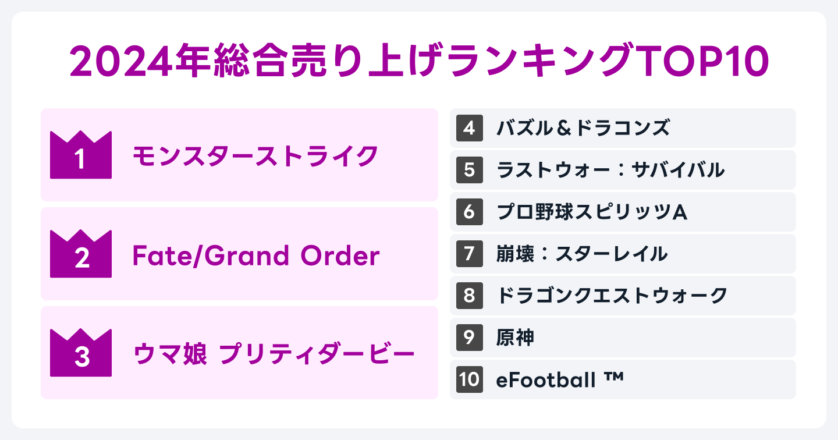

2024年1月〜9月の総合売上ランキングTOP10は以下の通りです。

1位 :モンスターストライク

2位 :Fate/Grand Order

3位 :ウマ娘 プリティダービー

4位 :バズル&ドラコンズ

5位 :ラストウォー:サバイバル

6位 :プロ野球スピリッツA

7位 :崩壊:スターレイル

8位 :ドラゴンクエストウォーク

9位 :原神

10位:eFootbaII ™︎

日本市場の特徴は、何と言っても既存タイトル、長寿タイトルの存在感です。モンスターストライクは2013年にリリースされたタイトルですが、3年連続で売上ランキング1位を達成しています。

日本のユーザーはやりこみ要素を好む

日本市場におけるミッドコアゲームのシェアは79%と、北米や欧州の53%を大きく上回っています。これは日本のプレイヤーが「そこそこ複雑で、やりこみ要素があるゲーム」を好む傾向を示しています。

そのため、ハイパーカジュアルとミッドコアゲームの要素をミックスして収益性を向上させた「ハイブリッドカジュアルゲーム」は日本のユーザーにもフィットするジャンルであると考えられます。全世界で3000万ダウンロードを記録した『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』は日本における2024年総合売上ランキングで11位を記録しています。

インディーゲームにも勝機あり?

大手メーカーによる既存タイトルが強い日本市場ですが、大ヒットを記録したインディーゲームもあります。神戸の4人組クリエイターチーム「墓場文庫」が開発し、集英社ゲームズから今年の2月に発売された『都市伝説解体センター』です。なんと、発売3カ月で30万本を突破。

残念ながらこちらはモバイルゲームではないのですが、競争が激しいモバイル市場で戦うだけでなく、Steamなどのプラットフォームにも成功のチャンスがあることを示した事例と言えます。また、ターゲット層や設計など、モバイルゲームも参考にすべき点は多いと考えられます。ターゲット層や設計については後述します。

㊗️『#都市伝説解体センター』

— 集英社ゲームズ【公式】-NEWS- (@ShueishaGamesON) May 30, 2025

累計販売本数が3ヶ月で30万本突破!!🎉

日頃より『都市伝説解体センター』を

お楽しみ頂き誠にありがとうございます🪬

30万人の調査員の皆さまに感謝の気持ちを込めて

「口に出しても存在しない」打ち上げパーティーイラストを大公開👀✨ pic.twitter.com/b93n4NKmz8

「ゲーム疲れ」がキーワード?

カジュアルゲームの台頭

近年、カジュアルゲームが台頭している理由の一つに「ゲーム疲れ」が考えられます。

モバイルゲームの多くは毎日のログインボーナスや期間限定イベントの連続でユーザーが離れないよう、飽きられないためのさまざまな工夫を凝らしていますが、それが義務となってしまい、疲れてしまうユーザーも一定数いるようです。

ハイブリッドカジュアルゲームのヒットの理由は、シンプルな操作性と適度な進行要素のバランスが、ゲームに少し疲れてしまったユーザーにとって「ちょうどいい」からなのではないでしょうか。

都市伝説解体センターのターゲット層

先述した『都市伝説解体センター』はオカルトを題材にしたアドベンチャーゲームですが、謎解きは選択式であり、間違えてもペナルティはありません。ゲームオーバーも分岐もない、かなりの親切設計だと言えます。

総合情報サイトである「よろず〜ニュース」のインタビューによると、同作は、普段ゲームをプレイしない層や、複雑なゲーム・難易度の高いゲームに疲れてしまった層をターゲットにしており、あくまでも「結末を見せる」「ゴールに到達してもらう」ことにこだわって作られているそうです。

難易度を下げ、必ずクリアできる設計にすることでプレイヤーが「体験」に集中できる。この哲学が、現代のゲーム市場に新たな価値を提示しました。『都市伝説解体センター』はSNSでも話題になり、プレイするユーザーも増加しました。

興味深いのは、ゲーム配信などでエンディングまで見た後に自分でプレイしたいと購入するユーザーが少なくなかったという点です。

コスパやタイパという言葉が一般的になり、「面白いとわかっているコンテンツを自分でも体験したい」という新しい消費行動を捉えたのが大ヒットの一因でしょう。

【インタビュー】

— よろず~ニュース (@yorozoonews) July 3, 2025

発売3カ月で30万本!誰でもクリアできる「親切設計」がヒットの鍵 ゲーム「都市伝説解体センター」開発陣に聞くhttps://t.co/Gm0PqcEVwo#都市伝説解体センター #墓場文庫 #集英社ゲームズ #ゲーム

筆者はホラーがとても苦手なのですが、絶賛している友人たちに「そんなに怖くないから大丈夫!」と言われてドキドキしながらプレイしました。怖いシーンではコントローラーを投げそうになりましたが、興味深いストーリーにどんどん惹き込まれ、衝撃的なラストには本当にびっくりしました……。ガチゲーマーでも初心者でも楽しめる作りになっている素晴らしいゲームだと思います。まだプレイしていない方はぜひ、プレイしてみてください。

Mr.GAMEHITから見たモバイルゲーム広告戦略

モバイルゲーム市場は急成長を遂げたマーケットの一つですが、近年、日本・海外ともにモバイルゲームの新規リリースタイトルは減少しており、モバイルゲーム市場はいわゆる「踊り場」市況にあると考えられます。

そんな中、Steamは2025年3月には同時接続プレイヤー数がピーク時で4000万人を突破し、2026年の総収益が100億ドルを超えるという予測もあるほど好調なプラットフォームです。

モバイルゲーム市場だけでは勝ち抜きにくくなっているインディーゲームについては特に、Steam戦略も視野に入れることで、新たな市場開拓の可能性が広がります。

精密な顧客分析でプロモーションのシュリンク期を乗り切る

一般的に、モバイルゲームはリリースから2〜3年ほどで新規ダウンロード数は大きく減り、それに連動する形でARPUも減少していきます。

タイトルが長期化するとROASの合うメディアやメニューが限定的になってしまうため、拡大するための戦略を立てづらくなるのです。これを「シュリンク期」と呼んでいます。

GoogleACは獲得しているユーザーのペルソナやプレースメント情報が非開示であり、効率は良いものの、なぜ良いのか分析することが難しいというデメリットがあります。

iOSはSKANによってキャンペーン階層までのROAS計測が可能ですが、仕様的にクリエイティブ粒度やプレースメント粒度のROASが計測できず、PDCAが回らないというデメリットがあります。(SKAN4.0によって計測可能な数値は増えますが、それでも計測対象外も多く、じゅうぶんとは言えません)

結果として、再現性の高いLTV顧客像が描けなくなるのがシュリンク期の要因です。成功体験を他メディアで再現しようにも、なぜ成功したのかが分からないため、一から機械学習を回すしかありません。この非効率な状況が、プロモーションの収縮を加速させてしまいます。

そのような事態を脱却するためには、新規メディア・メニューを探索していくことだけでなく、前提となる顧客分析を精密に行い、再現性の高いLTV顧客像を描くことが重要です。

クリエイティブの重要性

世界で月平均6,900社の新規広告主が参入し、平均81%以上の広告主が毎月新規クリエイティブをリリースする競争の激しい市場においては、精緻な顧客分析ときめ細やかな広告運用が不可欠です。また、クリエイティブの更新サイクルがどんどん短縮化する近年では、データに基づいたPDCAサイクルを高速で回すことが求められています。

自社タイトルの強みを最大化するクリエイティブ戦略こそがゲームプロモーションの勝ち筋です。タイトルの魅力を最大限に伝えるためにはゲームの理解度が重要です。

Mr.GAMEHITでは実際にゲームをプレイして理解度を深め、タイトルの魅力を存分に伝えるクリエイティブを制作しています。高品質な動画を制作できる基盤と、あらゆるタイトル・ジャンル・媒体の「最新勝ちクリエイティブ」を元に継続的なクリエイティブ運用を行っていきます。

まとめ

モバイルゲーム市場は、表面的には順調な成長を続けていますが、その内実では大きな変革が進行しているように見えます。

カジュアルゲームの台頭と『都市伝説解体センター』の成功は、この課題へのヒントを示しています。複雑さを競うのではなく、ストレスフリーな体験を提供するという視点が、次世代のヒット作を生む鍵となるのかもしれません。

Mr.GAMEHITはさまざまなゲームに対して動画制作や広告運用を行ってきた経験から、多くのナレッジを蓄積しており、市場の動向に合わせた広告戦略をご提供できます。

ゲームのプロモーションに課題をお持ちの方はぜひ、お気軽にご相談ください。

参考資料:

Sensor Tower – 日本のモバイルゲーム市場レポート

ASOMobile – Mobile Gaming Market Report 2024

SocialPeta – The 2025 mobile gaming report

Udonis – Mobile Gaming Market Statistics